Programme Taiwan Studies Project - EHESS

Taïwan, île de traditions et de contrastes, attire l’intérêt de nombreux chercheurs et étudiants tout autour du monde. La pléthore d’articles, de thèses, de mémoires, de films et de projets mérite d’être diffusée largement et mise en valeur de manière centralisée. C’est ce que notre site se propose de faire. Amateurs, curieux, professionnels, découvrez la recherche sur Taïwan, venue de France et d’ailleurs

Trauma, Memory, and Identity in Modern Taiwan (The Great Exodus from China)

Dominic Meng-Hsuan Yang (Université du Missouri)

One million mainland Chinese were forcibly displaced to Taiwan during and following the Nationalist collapse and the Chinese Communist victory in 1949 on the onset of the Cold War in Asia. This was the origin of the Taiwan Strait issue as we know it today. Hundreds of books and articles have been produced on the Taiwan Strait from the perspectives of geopolitics, diplomacy, trade, economic growth, technological development, and military history. Very little has been written on the actual human beings who were uprooted and traumatized in the process. Not everyone who ended up in Taiwan was a diehard Chiang Kai-shek supporter. The mainlanders also did not move to “a Chinese island.” They were both war refugees and overbearing colonizers to the Japanized local Taiwanese population. In this talk, I will first take the audience through the main empirical findings and theoretical arguments in my 2020 book The Great Exodus from China: Trauma, Memory, and Identity in Modern Taiwan. I will then reflect on the content of the book against the most recent archival evidence and research in Taiwan. Finally, I will assess how Taiwan’s contemporary memory politics and evolving identity influence its relationships with China, Japan, and the United States.

One million mainland Chinese were forcibly displaced to Taiwan during and following the Nationalist collapse and the Chinese Communist victory in 1949 on the onset of the Cold War in Asia. This was the origin of the Taiwan Strait issue as we know it today. Hundreds of books and articles have been produced on the Taiwan Strait from the perspectives of geopolitics, diplomacy, trade, economic growth, technological development, and military history. Very little has been written on the actual human beings who were uprooted and traumatized in the process. Not everyone who ended up in Taiwan was a diehard Chiang Kai-shek supporter. The mainlanders also did not move to “a Chinese island.” They were both war refugees and overbearing colonizers to the Japanized local Taiwanese population. In this talk, I will first take the audience through the main empirical findings and theoretical arguments in my 2020 book The Great Exodus from China: Trauma, Memory, and Identity in Modern Taiwan. I will then reflect on the content of the book against the most recent archival evidence and research in Taiwan. Finally, I will assess how Taiwan’s contemporary memory politics and evolving identity influence its relationships with China, Japan, and the United States.

Whose national hero? The politics of commemorating Koxinga (鄭成功) in contemporary China, Taiwan and Japan

Edward Vickers (Université de Kyushu)

Koxinga, a half-Japanese, half-Chinese buccaneering general of the mid-17th century, achieved fame as a leader of Ming loyalist resistance to the Manchu invasion of China. Following the triumph of the Manchu Qing dynasty, he moved his forces to Taiwan, where they defeated and expelled the Dutch colonial regime. His family then ruled the island as an independent fiefdom for 20 years until the Qing invaded and incorporated it within their empire. Koxinga has enjoyed a long and varied posthumous career as a deified ancestor figure for Han colonists in Taiwan, a symbol during the colonial period of the island’s intimate ties to Japan, and a totem of Chinese anti-imperialist nationalism. This chapter analyses how his heroic reputation has been reinterpreted or reimagined in contemporary Taiwan, mainland China and Japan, focusing especially on his portrayal in museums and public memorials. It argues that political and ideological changes in Taiwan and China have been reflected in major shifts in emphasis in Koxinga’s portrayal. Almost universally viewed as a symbol of indissoluble ‘Chinese’ unity in the 1970s, today interpretations of his significance have diverged. While on the mainland Koxinga still symbolises monolithic ethno-cultural unity of all Chinese people, on Taiwan he has come to symbolise a multicultural Taiwan distinct from China.

Koxinga, a half-Japanese, half-Chinese buccaneering general of the mid-17th century, achieved fame as a leader of Ming loyalist resistance to the Manchu invasion of China. Following the triumph of the Manchu Qing dynasty, he moved his forces to Taiwan, where they defeated and expelled the Dutch colonial regime. His family then ruled the island as an independent fiefdom for 20 years until the Qing invaded and incorporated it within their empire. Koxinga has enjoyed a long and varied posthumous career as a deified ancestor figure for Han colonists in Taiwan, a symbol during the colonial period of the island’s intimate ties to Japan, and a totem of Chinese anti-imperialist nationalism. This chapter analyses how his heroic reputation has been reinterpreted or reimagined in contemporary Taiwan, mainland China and Japan, focusing especially on his portrayal in museums and public memorials. It argues that political and ideological changes in Taiwan and China have been reflected in major shifts in emphasis in Koxinga’s portrayal. Almost universally viewed as a symbol of indissoluble ‘Chinese’ unity in the 1970s, today interpretations of his significance have diverged. While on the mainland Koxinga still symbolises monolithic ethno-cultural unity of all Chinese people, on Taiwan he has come to symbolise a multicultural Taiwan distinct from China.

Atelier poésie avec Yen Ai-lin (顏艾琳)

Avec la participation de : Yen Ai-lin (顏艾琳), Olivier Janin et Tu Tsao-yin (traduction et interprétation en français)

Nous aurons le plaisir de découvrir cinq poèmes de la poétesse Yen Ai-lin (顏艾琳) : Marylin Monroe (瑪麗蓮夢露) ; Vitesse (速度) ; Le super distributeur automatique (超級販賣機) ; À peine une étincelle (隱隱然) ; Le château nocturne (夜裡城堡).

Nous aurons le plaisir de découvrir cinq poèmes de la poétesse Yen Ai-lin (顏艾琳) : Marylin Monroe (瑪麗蓮夢露) ; Vitesse (速度) ; Le super distributeur automatique (超級販賣機) ; À peine une étincelle (隱隱然) ; Le château nocturne (夜裡城堡).

Présentation :

Poétesse taïwanaise majeure de la scène littéraire contemporaine, Yen Ai-Lin (顏艾琳) est née en 1968 à Taïnan, Taïwan. Son œuvre se distingue par une réflexion profonde sur l’identité, le corps et la conscience féminine, thèmes centraux de la poésie taïwanaise moderne, qu’elle aborde à travers une écriture sensible, novatrice et engagée.

Elle est diplômée en histoire de l’Université catholique Fu-Jen (Taïpei) et a suivi une formation avancée en langue et écriture créative à l’Université nationale d’éducation de Taïpei, parcours académique qui nourrit sa recherche formelle et son approche contemporaine de la poésie.

Figure reconnue du renouveau poétique à Taïwan, Yen Ai-Lin a reçu de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le prestigieux Wu Zhuo-liu New Poetry Award, consacrant son rôle majeur dans la littérature taïwanaise actuelle.

Rencontre avec l'écrivaine Li Ang

Intervenant : Li Ang

Traduction assurée par : Tu Hsiao-Yin

Li Ang (李昂), nom de plume de Shih Shu-tuan (施淑端), née en 1952 à Lukang (Taïwan), compte parmi les écrivains taïwanais les plus traduits à l’étranger. Elle a suivi une formation universitaire en philosophie à l’Université de la Culture chinoise (中國文化大學), avant de poursuivre des études en art dramatique à l’université de l’Oregon.

En 1983, elle publie « La femme du boucher » (réédité sous le titre « Tuer son mari »), roman qui provoque de vives réactions en raison de la portée transgressive de son écriture et des thèmes abordés.

Parmi ses œuvres traduites en français figurent, outre « Tuer son mari », les romans « Le jardin des égarements », « Nuit obscure » et « Le banquet aphrodisiaque ». Plusieurs de ses nouvelles ont également été traduites, notamment « Pour un bol de nouilles de bœuf » et « Le fantôme de la mangrove ».

À travers ses œuvres, Li Ang explore sans détour les thèmes de la sexualité féminine, de l’histoire politique taïwanaise et de la mémoire collective. En 2004, elle a été nommée Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres par le Ministère français de la Culture.

Rencontre avec Alexandre Gandil autour de son ouvrage Kinmen, un archipel entre Taiwan et la Chine

Intervenant : Alexandre Gandil (ATER à l’Université Bordeaux Montaigne, CERI, AFET)

Pour cette séance, Alexandre Gandil proposera une lecture des principaux enjeux géopolitiques et symboliques liés à l’archipel de Kinmen, territoire taïwanais situé aux portes de la Chine continentale. Héritage de la guerre civile chinoise, longtemps militarisé puis oublié, Kinmen est aujourd’hui au cœur de nouvelles projections stratégiques. Cette conférence propose de repenser la question sino-taïwanaise à partir de cette frontière singulière, et d’interroger les liens entre territoire, État et nation dans le monde sinophone.

Pour cette séance, Alexandre Gandil proposera une lecture des principaux enjeux géopolitiques et symboliques liés à l’archipel de Kinmen, territoire taïwanais situé aux portes de la Chine continentale. Héritage de la guerre civile chinoise, longtemps militarisé puis oublié, Kinmen est aujourd’hui au cœur de nouvelles projections stratégiques. Cette conférence propose de repenser la question sino-taïwanaise à partir de cette frontière singulière, et d’interroger les liens entre territoire, État et nation dans le monde sinophone.

Résumé du livre :

C’est le reliquat de la guerre civile chinoise (1946-1950) et de la Guerre froide. À quelques kilomètres seulement des côtes de la République populaire de Chine, aux portes de la province continentale du Fujian, le drapeau de la République de Chine (Taiwan) flotte encore sur le petit archipel de Kinmen (Quemoy).

Lors de sa débâcle vers Taipei, en 1949, Chiang Kai-shek était en effet parvenu à maintenir les troupes de l’armée nationaliste sur ce bouquet d’îles côtières, de l’autre côté du détroit de Formose par rapport à l’île de Taiwan, au risque de faire basculer le monde par deux fois dans une guerre nucléaire pendant les années 1950. Réceptacle fugace de l’attention internationale, l’archipel de Kinmen – pas plus grand que le Liechtenstein, et peuplé de quelques dizaines de milliers d’habitants – est toutefois rapidement tombé dans l’oubli. Jusqu’à ce que l’invasion russe de l’Ukraine, en 2022, n’en fasse, par transposition souvent maladroite, un objet de curiosité et de craintes.

Or, par-delà le prisme de l’affrontement militaire passé ou à venir, Kinmen invite avant tout à décentrer le regard porté sur la Chine et sur Taiwan. Entre les deux rives du détroit de Formose, au-delà de la fameuse ligne médiane, ce petit archipel arraché au continent au milieu du XXe siècle met depuis au défi l’histoire, le politique et la géographie en matière d’édification stato-nationale dans le monde sinophone – et ce, non sans enseignements à tirer à l’échelle globale.

La lecture de cet ouvrage s’impose à qui veut comprendre la question sino-taiwanaise et la menace qu’elle fait peser sur la paix mondiale, en ces temps dangereux. Et aussi à qui veut reprendre à nouveaux frais le rapport de l’État à la nation, dans une perspective comparative.

Journées Jeunes Chercheurs en études taïwanaises 2025 青年學者臺灣研究研討會

Taiwan Studies Project – EHESS et l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET) organisent, les 24 et 25 avril 2025 à l’EHESS, la treizième édition des Journées jeunes chercheurs en études taïwanaises

Activité phare de l’AFET, ces journées sont devenues, au fil du temps, une étape importante dans la carrière des jeunes chercheurs et dans la dynamique des études taïwanaises en France. Leur objectif est de convier de jeunes chercheurs de toutes nationalités confondues – étudiants de licence, master, doctorants et jeunes docteurs – à présenter leurs travaux devant une assistance composée de pairs, d’enseignants-chercheurs et chercheurs confirmés, tous spécialistes de Taïwan et appartenant aux différentes disciplines relevant des sciences humaines et sociales.

Pour cette édition, douze jeunes chercheurs viendront présenter leurs travaux. Chaque intervention sera suivie d’un commentaire par un chercheur confirmé, puis d’un temps d’échange avec le public, afin d’encourager le dialogue et la réflexion collective.

Ces Journées offrent ainsi un espace d’échange privilégié autour des expériences de terrain, des problématiques de recherche et des méthodologies, dans une atmosphère bienveillante et stimulante.

Elles seront également l’occasion de remettre le huitième Prix Christian Ricourt du jeune chercheur francophone en études taïwanaises, destiné à encourager la recherche et la conduite de travaux de terrain.

Pour plus d’informations : https://frenchtaiwanstudies.org/journees-jeunes-chercheurs-en-etudes-taiwanaises-2025/

China’s Taiwan Policy in the 21st Century: What is the "Peaceful Unification" Policy?

Intervenant : Yasuhiro Matsuda, Professeur de politique internationale (Université de Tokyo)

The question, “Will China invade Taiwan?” is frequently raised. While China continues to advocate for its “peaceful unification” policy, it simultaneously strengthens its nuclear capabilities to deter U.S. intervention and bolsters its conventional military forces in preparation for a potential occupation of Taiwan. Furthermore, the “peaceful unification” policy has historically encompassed the potential use of force.

What underpins China’s policy toward Taiwan? By thoroughly analyzing China’s approach, we can gain insights into the future trajectory of relations between mainland China and Taiwan.

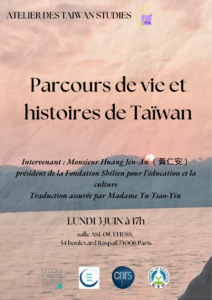

Parcours de vie et histoires de Taïwan

Intervenant : Monsieur Huang Jen-An, président de la Fondation Shilien pour l'éducation et la cultureTraduction assurée par Madame Tu Tsao-Yin

Né en 1942, Huang Jen-An est sorti diplômé du département de droit de l’Université nationale de Taïwan en 1964. Il se rend au Japon en 1967 et entre l’année suivante à la « Graduate School of Law » de l’Université de Kobe, où il se spécialise en droit international dans le domaine du transport maritime.

Né en 1942, Huang Jen-An est sorti diplômé du département de droit de l’Université nationale de Taïwan en 1964. Il se rend au Japon en 1967 et entre l’année suivante à la « Graduate School of Law » de l’Université de Kobe, où il se spécialise en droit international dans le domaine du transport maritime.

Il rentre à Taïwan en 1970 où il intègre le Ministère des Transports et des Communications. Puis, en 1974, il quitte la fonction publique pour créer sa propre entreprise : CTW Logistics Corporation.

Habité par « l’esprit de gratitude envers ses parents et la volonté de contribuer à la communauté locale », M. Huang a établi la Fondation CTW pour la culture et l’éducation en 1998. Au cours des vingt-cinq dernières années, la fondation s’est efforcée de contribuer aux domaines de l’éducation, de la culture et de la protection de l’environnement, en prêtant une attention toute particulière aux résidents locaux et aux groupes sociaux. La fondation traduit son idéal en actions concrètes qui permettent de donner corps à la philosophie d’entreprise de CTW Logistics : « Rendre à la société, rendre à la planète ». À l’avenir, la fondation continuera à promouvoir le changement social en dirigeant ses activités philanthropiques vers les domaines de la culture et de l’éducation dans toute leur diversité.

Rencontre avec Beatrice Zani autour de son livre Women Migrants in Southern China and in Taiwan. Mobilities, digital economies and emotions (Routledge, 2022).

Beatrice Zani Chargée de recherche au CNRS (LISE UMR 3320)

This book, based on extensive original research, explores the lives, the migratory experiences and the social, economic, and emotional practices of Chinese migrant women during their migrations and mobilities in China, from China to Taiwan, from Taiwan to China and in between the two countries. It illustrates how women on the move experience social contempt, misrecognition and economic marginalisation; how women migrants seek autonomy, economic independence, upward social mobility and modernity, but discover the Chinese inegalitarian social order and labour regimes which produce obstacles and impede their ambitions; and how old and new forms of subalternity are reproduced. Overall, the book emphasises what it feels like for the women migrants as they negotiate their way at the crossroad between subalternity and resistance, between subordinated labour and independent, digital entrepreneurship, and between an inegalitarian labour market and new, online opportunities for business and commerce.

Année universitaire 2024-2025

L’équipe du Taiwan Studies Project – EHESS est heureuse de vous annoncer la reprise de son séminaire, intitulé cette année « Une sociologie du sensible et de l’imaginé ». La première séance a eu lieu le lundi 14 octobre 2024.

Activités scientifiques

Découvrez nos activités scientifiques : journées d’études, ateliers, projections…